開催日:

ひろしま忌オンライン配信特別企画公開

丸木美術館ひろしま忌オンライン配信企画「広島から今日、そして未来へ ―核の時代に考える命と芸術—」の公開がはじまりました。

放送時間:約90分

ナビゲーター:畠山澄子(ピースボート/ペンシルベニア大学)

出演:ジャン・ユンカーマン(映画監督)、岡村幸宣(丸木美術館学芸員)

丸木美術館YouTubeチャンネルにて日本語・英語バイリンガルで公開しています。

開催日:

新館ホール壁画修復・再公開のお知らせ

本日より、新館ホールの4点の壁画《南京大虐殺の図》、《アウシュビッツの図》、《水俣の図》、《水俣・原発・三里塚》が修復を終えて再び公開となりました。修復を手がけてくださったのは祐松堂の中塚博之さん、展示はスクエア4の皆さんです。

短期間の限られた対処療法的な処置とはいえ、絵具の剥離や支持体の裂傷、虫食被害などを丁寧に修復していただいたので、以前よりずっと絵が見やすくなっています。

これからも大切に保存展示していきたい作品です。どうもありがとうございました。

開催日:

東京新聞寄稿「ウイルス禍と文化」

2020年6月9日『東京新聞』夕刊「ウイルス禍と文化」欄に、岡村幸宣学芸員の寄稿が掲載されました。

誰もいない展示室で「原爆の図」を見ていた。

埼玉県東松山市の原爆の図丸木美術館。「原爆の図」を常設展示するために画家の丸木位里、丸木俊夫妻がみずから創設した美術館である。

五月五日は五十三周年の開館記念日。例年は出店がならび、講演会やコンサートが催され、来館者でにぎわう。しかし今年は静かな一日。新緑はまぶしく、小鳥のさえずる声ばかりが響いた。

新型コロナウィルス感染拡大の影響により、四月九日から美術館の扉は閉ざされた。丸木美術館には行政や企業からの出資がない。開館以来、多くの人の寄付と入館料に支えられ、独立した運営を続けてきた。どこからも「自粛要請」は来ないので、開館を続けるかも自主判断となる。

九年前の春、東日本大震災と東京電力福島第一原発事故の後は、開館を続けた。計画停電で電気が来なくても、天窓から光は差す。丸木俊の言葉を借りるなら「一日に一人でも」、絵を観たい人がいれば扉を開くのが美術館の基本理念だ。実際、こんなときだから「原爆の図」を観たい、という人はいた。その人たちのために美術館を開けた。

しかし今回は、美術館を開くことが感染につながるかもしれない。命を想えばこそ、命を想う美術館を閉じるという苦渋の選択。

収入がなくなるのは厳しいが、開館を続けたとしても運営の困難は変わらないだろう。それより絵を大切に思う人たちが守り続けてきた場を、一時とはいえ閉ざす決断が重かった。

九年前の震災と原発事故が科学技術の限界を露呈したように、現代医療も万能ではないと思い知らされた。しかし歴史を遡れば、人は古来、戦争や疫病に、繰り返し苦しんできた。明日が今日と同じ平穏とは限らない。そんな当然のことを、いつから忘れてしまったのだろう。

「不要不急」という言葉に悶々とした。文化は爛熟の時代だけのものではない。どんなに厳しいときにも、人は表現を手放さなかった。心をえぐるような痛みや、鋭い社会批判を通して世界の本質に近づき、記憶することも、芸術の大切な役割のひとつである。

休館中、希望の兆しも見えた。若者が中心になってオンラインの寄付システムを立ち上げ、緊急支援の輪が拡がったのだ。幅広い世代、そして国外からも次々と寄付が送られてきた。誰もが大変なときなので心苦しかったが、「美術館には行けないが、そこに絵があることは必要」といった声に励まされた。

政治はうんざりするほど腐敗し、排外主義は年々強まる。いまも続く原発事故の影響はもちろん、台風や猛暑などの災害も頻発している。天災と人災の区別が、ますますわかりにくい時代。

「原爆の図」は、七十五年前の原爆の惨禍を描いた絵画だ。報道規制があった占領下に全国を巡回し、隠された記憶を人びとに伝えた。しかし時代とともに絵の意味は変わる。絵そのものは変わらないが、観る人の関心や意識が変わる。

「3・11」の後、「原爆の図」の余白に存在したはずの不可視の脅威が、現代と重なった。世界規模の疫病流行の渦中で観る「原爆の図」にも、新たな視点が加わるかもしれない。そして人と人がつながり、築き上げてきた「公共」の場としての丸木美術館の重要性も、この機会に再考し、次代へ手渡していきたい。

六月九日、丸木美術館の扉は再び開いた。私たちの目に「原爆の図」は、どのように映るだろう。そして位里の母、丸木スマが七〇歳を過ぎて描いた、生きるよろこびに満ちた絵は、どれほど輝いて見えるだろうか。

(岡村幸宣=原爆の図丸木美術館学芸員・専務理事、近著に『未来へ 原爆の図丸木美術館学芸員作業日誌2011-2016』)

開催日:

「砂守勝巳写真展 黙示する風景」再開へ

6月9日に展示を再開し、8月30日まで会期を延長することになった「砂守勝巳写真展 黙示する風景」。

娘の砂守かずらさんが、『丸木美術館ニュース』第141号(2020年4月発行)に寄せてくださったエッセイをご紹介します。

絶えず目を醒まし祈り続ける

父、砂守勝巳が亡くなって11年が経つ。遺言のような手紙には「かずらが写真を管理して発表するならいいが、誰かに全部を渡してしまうなら何もするな」と書かれていた。

何をどうすればいいのか……。通信教育で学芸員課程があることを知り、武蔵野美術大学に入学した。これまでまともに勉強をしてこなかったから、参考文献を読むだけで時間がかかってしまい、レポートを書くのにも苦労した。

父は末期癌だったが、抗癌剤治療の間一度も辛そうなところを見せなかった。気持ち悪さや痛みなど無い素振りで、病院に見舞う母や私に冗談を言って笑わせてくれた。日に日に痩せていく身体も、リンパが滞って太く浮腫んだ足も、顔を覗き込んだ時に見える目の黄疸も、父の元気な振る舞いによって死が近いことを感じさせなかった。

毎日象みたいな足を引きずり、歩くリハビリをする。

「前みたいに歩けなくなったら、カメラの一脚を杖代わりにして撮影に行こう!」とニコニコ笑っていた。

亡くなる2週間くらい前から時々酸素マスクやモルヒネを使うようになった。リクライニング式のベッドは寝るときも上げたままだった。

後から考えると、モルヒネで痛みを和らげベッドに横たわることで体が楽になり、そのまま死ぬと思ったのだろう。一日中座ったままの状態は、楽=死への抵抗だった。

入院中、父が一度だけ泣いたことがある。「まだ撮りたい写真が残っているんだ……」

父が生きていたら撮ったであろう写真はもう撮れない。けれど、死ぬ瞬間まで生きようとした父の姿を見てから自分の小さな欲がどうでもよくなった。自分のことよりも父の作品を一人でも多くの人に知ってもらおう、と。

この11年間は父の生き方に支えられている。辛く、痛く自由が制限されていても最期の瞬間まで希望を失わないこと。私も、誰にも気づかれず評価されなくても学び続け伝え続けようと思った。

学芸員の勉強をしているうちに、展覧会企画のHow-toだけでは足りないと思うようになった。

父の作品を展覧会にすることは、私の表現であるともいえるのではないか?

そのような思いから、京都造形芸術大学院の芸術学課程(芸術環境研究領域)に入学した。

大学院での参考文献はさらに難解になったが、得た知識で思考することで頭の中はどんどん自由になった。同じ作品を見ても前とは違った角度から見えてくる。しかし父の多様な写真に通底する見えない何かがあるのに、私には見えそうで見えない。ジャーナリズムと一言でカテゴライズできない何かがある。

大学院の修士論文のテーマは『黙示の町』という長崎・雲仙普賢岳噴火の被災地を撮影した作品の考察で、父のそれぞれの作品に一貫して流れる “見えない何か” を見出そうとする試みだった。やはりここでも自分の力は及ばず今後の研究に譲る形で論文を結んでしまった。一人では無理だ。

もがき続けた月日だったがいつも孤独だったわけではない。その時々で助言や手助けをしてくれた数限りない人達がいる。時間を割き労力を惜しまず協力してくれた人達と積み重ねてきた日々は財産だ。

そして、美術批評家の椹木野衣さんとの出会いにより丸木美術館の『黙示する風景』ができあがった。戦争や貧困・自然災害などによる離散や苦難を見つめることは、過去を知りどのように生きるかを考えることでもある。新たな疫病に対峙するたった今、展覧会を開催できたことは “父の作品を知ってもらう〟以上の問いの場として意義あることではなかったか。

私にとってのこれまでは、父の命に対する哀悼や鎮魂の意味を持っていた。これからは、父の作品を通して絶えず目を醒まし祈り続けるだろう。『黙示する風景』に関わる全ての人に感謝を込めて。

砂守かずら(砂守勝巳写真事務所)

開催日:

放送大学「フィールドワークと民族誌」

放送大学2024年度第1学期のテレビ授業科目「フィールドワークと民族誌」で、「人新世」時代におけるフィールドワークと民族誌の実践例として、「原爆の図」と丸木美術館の活動が紹介されます。

以下は「テレビ授業科目案内」からの抜粋です。

グローバル化が進展した今日の世界では、「人新世」という概念に象徴されているように、人類と地球の活動がもつれ合っていることが明らかになり、人類は地球規模に拡張した自らの活動を地球環境との関係の中で考える必要に迫られている。こうした現状にあって、人類の過去と現在の普遍性と多様性を考えることを通して、その未来を切り拓こうとする文化人類学の重要性が高まっている。

それでは、今日の文化人類学はどのように調査・研究を実践しているのだろうか。

この講義では、講師たち自身の経験に基づいて、文化人類学を基礎づけているフィールドワークと民族誌の現状を具体的に紹介する。

主任講師:大村 敬一(放送大学教授)、中空 萌(広島大学大学院准教授)

4月5日放送の第1回「「人新世」時代におけるフィールドワークと民族誌」は、講師のみなさんが丸木美術館に集まり、「原爆の図」の前でのロケからはじまります。

7月12日放送の第15回「フィールドワークと民族誌の未来」は、現在の丸木美術館の企画展などの活動についても紹介されます。

詳しい授業内容はこちらのシラバスを参照ください。

放送時間はいずれも12時45分から13時30分まで、BS231チャンネルになります。

再放送(夏季学習期間)は7月15日~19日となります。詳しくは番組表をご確認ください。

開催日:

8月6日とうろう流しの中止について

新型コロナウイルス感染症の拡大を考慮し、8月6日に開催予定だったとうろう流しは中止といたします。

丸木美術館は通常通りに開館いたします。ご来館の方は、感染症対策にご協力をお願いいたします。

ひろしま忌オンライン特別企画「広島から今日、そして未来へ〜核の時代に考える命と芸術」は、予定通り午後2時より丸木美術館YouTubeチャンネルにて日本語・英語バイリンガルで配信いたします。

また、丸木美術館1階新館ロビーでは、ヒロシマ「 」継ぐ展実行委員会とのコラボ企画であるオンラインとうろう流しも予定通り行います。

イベント開館記念日終了

開催日:2024年5月5日(日)

丸木美術館57周年開館記念日・映画「沖縄戦の図」上映

丸木美術館57周年開館記念日は、阿波根昌鴻写真展の開催中ということもあり、沖縄に注目します。

俳優の鍵本景子さんによる絵本『おきなわ島のこえ』朗読、映画『沖縄戦の図 全14部』上映に加えて、画家の山内若菜さんによるワークショップも開催、地元産の有機食材などの出店もにぎわいます。新緑の美しい季節、ぜひ丸木美術館で豊かな一日をお過ごしください。

■丸木美術館開館記念日スケジュール

高校生以下無料

12:00~14:00 八怪堂(参加自由・無料) 山内若菜ワークショップ「自然と共に生きる絵を描こう」

14:00~16:30 1階新館ロビー(参加費1000円)

14:00 鍵本景子『おきなわ島のこえ』朗読

14:30 映画上映『沖縄戦の図 全14部』

(監督・撮影:河邑厚徳、製作:佐喜眞道夫、2023年、88分)

※上映後、監督舞台挨拶を予定

山内 若菜(やまうちわかな)

1999年 武蔵野美術大学短大部美術専攻科修了。

2007年よりシベリア抑留の歴史を忘れないための文化交流として日本とロシアで個展を開催。

東日本大震災後の2013年より、福島県内の被ばくした牧場での取材を開始する。

2016、2021年 原爆の図丸木美術館で個展。

2017年ロシア国立極東美術館(ハバロフスク)で個展。 2021年東山魁夷記念日経日本画大賞展入選。

2022年平塚市美術館常設展特別出品。

鍵本 景子(かぎもとけいこ)

俳優・朗読者。主な出演作にNHK朝の連続テレビ小説『ひらり』(みのり役)、『さくら』(花園先生役)、映画『魔女の宅急便』(ニシンのパイの少女役)など。朗読は宮澤賢治作品を2009年より幻燈会という形で伝えている(画・小林敏也)。絵本『おきなわ島のこえ』文・絵 丸木俊・丸木位里(小峰書店)を2020年より紙芝居という形で上演している。宮澤賢治幻燈会では音楽家とともに、おほんゴギーノ(朗読+音楽)というグループを立ちあげた。https://ohongogiino.com/

■ 美術館送迎車

東武東上線森林公園駅南口→丸木美術館 11:30 12:30 13:30

丸木美術館→森林公園駅 11:15 12:15 13:15 イベント終了後

※乗車定員を超える場合、お待ちいただきます。

■ その他の交通

つきのわ駅南口より徒歩(約30分)

森林公園駅よりタクシー(約10分)

※市内循環バスは運休なのでご注意ください

企画展終了

開催日:2023年10月7日(土)~12月10日(日)

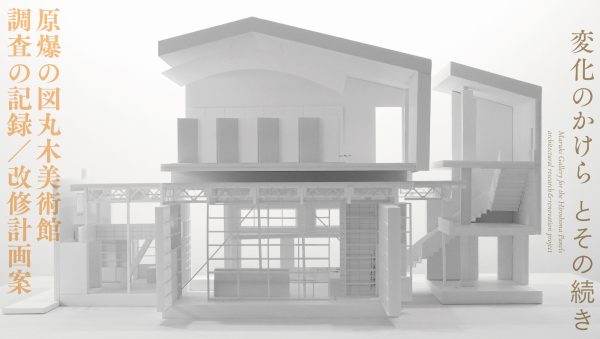

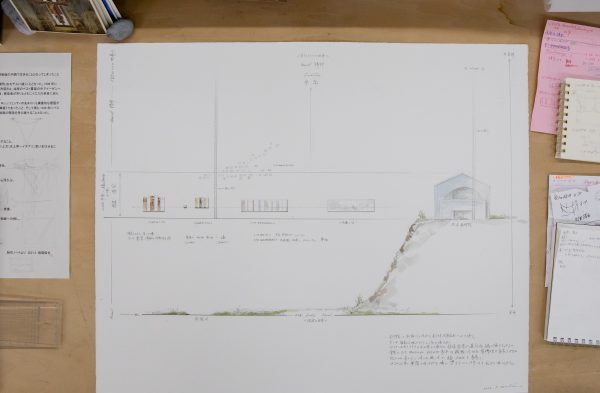

変化のかけらとその続き 原爆の図丸木美術館 調査の記録/改修計画案

原爆の図丸木美術館は、丸木位里、丸木俊(赤松俊子)が、《原爆の図》を展示するために建設し、ふたりの存命中から度重なる増改築を経て拡張と変化を続けた稀有な美術館です。

現在、絵画制作の現場であり作家の生活の場でもあった建物を調査しながら、改修計画を進めています。

建物を調査すること。それは、破損や劣化を確認し、改善の必要な箇所を見つける行為であると同時に、建設からこれまでの間に生まれてきた、不可思議なパーツや脆弱なポイント(変化のかけら)も含めて、さまざまな部位に触れ、めでたり、いつくしんだりして、建物の癖を見つける行為でもあると私たちは考えています。

癖をつかんでから、こんどは、作品とともに変化を続けてきた美術館の次なる姿を思い描いています。

改修計画では、ちりやほこりに埋もれた時間の層を見つけ出してハイライトして、かつて流れたかもしれない時間に再び接続しながら、美術館が、これからの20年、30年を生き抜いていく姿を表現することを目指しています。

――齋賀英二郎/wyes architects

助成 ![]()

wyes architects ワイエスアーキテクツ

齋賀英二郎と八木香奈弥による建築設計事務所。建築デザインに加えて、調査や企画、展示デザインを行う。既存建築の調査(リサーチ)を重視したアプローチで設計する。

■トークイベント 原爆の図丸木美術館改修計画案 発表

11月23日(木/祝)午後2時

出演 齋賀英二郎+八木香奈弥(wyes architects)、水沢勉(神奈川県立近代美術館館長)、内山章(スタジオA建築設計事務所)、岡村幸宣(原爆の図丸木美術館学芸員)

トークイベントの記録動画は、丸木美術館公式YouTubeでご視聴いただけます。

本展で制作・展示された建築模型群は、ARCHI-DEPOT ONLINEにて保管されています。

https://online.archi-depot.com/project/pj_656f2e57adc37

「変化のかけらとその続き」展覧会カタログ

執筆:岡村幸宣、齋賀英二郎、八木香奈弥

写真・編集:wyes architects

デザイン:SHIMA ART&DESIGN STUDIO

発行:原爆の図丸木美術館

発行日:2024年3月1日

頒価:1100円(税込)

通信販売をご希望の方は、下記の郵便振替口座に希望部数×1100円+送料(3冊までは180円)をご入金ください。その際、かならず名前、住所、電話番号を明記のうえ、通信欄に「変化のかけらとその続きカタログ」とご記入ください(ご記入できない場合は、丸木美術館のお問い合わせフォームにてお知らせください)。

郵便振替口座 00150-3-84303 公益財団法人原爆の図丸木美術館

イベント終了

開催日:2023年11月11日(土)午後2時

幻灯『ピカドン―広島原爆物語―』上映・徳川夢声『連鎖反応 ヒロシマユモレスク』朗読の会

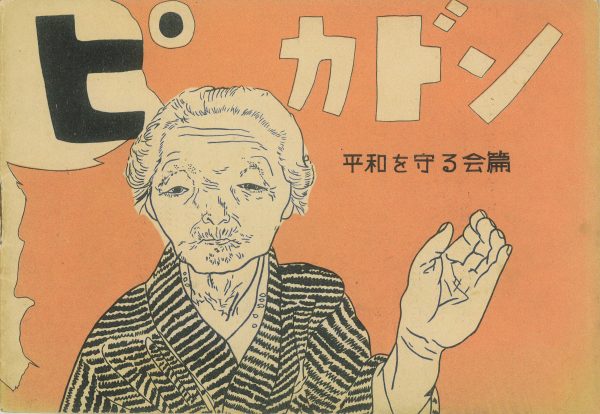

◉『ピカドン―広島原爆物語―』

作画:赤松俊子・丸木位里 製作:星映社 配給:日本光芸株式会社 モノクロポジフィルムに彩色

赤松俊子・丸木位里の絵本『ピカドン』の幻灯(スライド)版だが、白黒印刷の原作に対し、幻灯は彩色されており、視覚性はかなり異なる。また、原作の半分以上の場面を割愛したうえに、場面の順序を入れ替え、付属の説明台本のテキストにも原作にはない文言が入るなど、独自の翻案がかなり加わっている。

現存している説明台本及びフィルムに製作年月日の記載はないが、1952年から55年の間の製作と推定される。製作を担当した星映社は、記録映画作家の谷川義男が主宰していた幻灯製作会社で、他にはソ連の社会や文化、科学技術を紹介する幻灯のシリーズを製作・配給していたことが判明している。

◉徳川夢声「連鎖反応 ヒロシマユモレスク」

(初出『オール読物』昭和25年3月特別号)

無声映画期は東京を代表する活動写真弁士として活躍した徳川夢声は、映画がトーキー化して活動弁士としての仕事が減った後も、漫談、映画・演劇俳優、ラジオ出演、文筆など、各方面で多芸多才ぶりを発揮した。

夢声が薄田研二、丸山定夫、藤原釜足らと共に立ち上げた劇団苦楽座を前身とする劇団桜隊は、広島で原爆投下に遭い、現地にいた全員が被爆死した。直接原爆を体験してはいない夢声が、原爆投下直後の広島市街をさまよい歩く鉄道職員を主人公とする小説「連鎖反応 ヒロシマユモレスク」を発表した背景には、盟友だった丸山定夫をはじめとする舞台仲間を原爆で失った体験があり、同時期には、桜隊の原爆殉難碑(1952年に東京・五百羅漢寺、55年に広島市にそれぞれ完成)を建立するために奔走してもいた。

原爆文学としてはあまり知られてこなかった本作だが、活動弁士・片岡一郎氏が、そのユニークな意義を再発見するべく、2022年来、各地で朗読会を開催している。

解説:鷲谷花(大阪国際児童文学振興財団特別専門員)

「『ピカドン』とその時代」展関連企画

共催:令和5年度科学研究費助成事業(基盤研究B)冷戦前期・東アジア英米文学のジオポリティックス(研究代表者:吉原ゆかり)

参加費無料(美術館入館料別途)

出演 片岡 一郎 (活動弁士)

1977年東京生まれ。2001年日本大学芸術学部演劇学科を卒業、2002年活動写真弁士の第一人者である澤登翠に入門。澤登門下総領弟子。レパートリーは日本映画・洋画・中国映画・アニメ・記録映画と多岐に渡り、総演目数は約350作品。バイオリン演歌を福岡詩二、紙芝居を秋山呆栄より指導を受ける。日、米、独、加、豪、克、伊など22ヵ国で公演。その他にも執筆や舞台演出、声優業もこなす。失われたフィルムの発掘にも尽力し『Our pet』『私のパパさんママが好き』『忠臣蔵』などのフィルムを発見。周防正行監督作品『カツベン!』では出演の他、主要キャストへの実演指導。NHK大河ドラマ『いだてん』にも弁士役で出演。赤石路代の漫画作品『めもくらむ 大正キネマ浪漫』では時代考証で協力。2020年、弁士の歴史を詳述した『活動写真弁史』(共和国)を刊行。

企画展終了

開催日:2023年10月7日(土)~2024年1月28日(日)

『ピカドン』とその時代

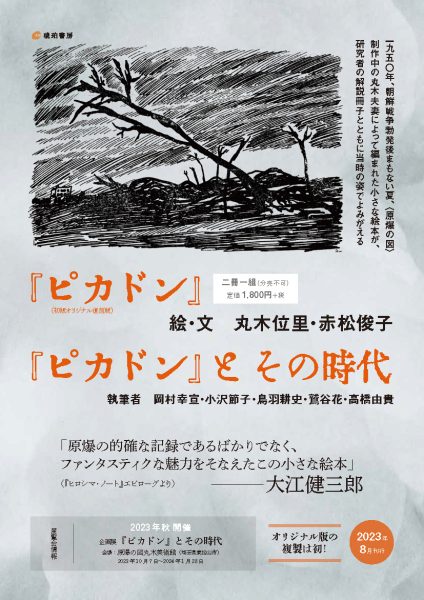

1950年8月6日、画家の丸木位里と赤松俊子(丸木俊)は、『ピカドン』と題する小さな絵本をポツダム書店から刊行しました。

連合国軍の占領下、そして朝鮮戦争勃発直後の緊迫した時代に、『ピカドン』は検閲によって報道が禁じられていた原爆の惨状を、「原爆の図」とともに人びとに伝えました。反米目的の出版物としてたびたび押収されたという証言もあり、原画は行方不明のままです。

1965年に岩波新書『ヒロシマ・ノート』を書いた大江健三郎は、『ピカドン』の挿絵をカットに使い、「『ピカドン』という小さな絵本のことを記憶している人々が、果たしてどれだけいるだろうか? オレンジ色の紙表紙に、ひとりの老婦人の肖像が描きだされた、この絵本はすばらしく衝撃的な内容をはらんでいる。僕はここにおさめられた六十四葉の絵とそれに附された短いが確実な文章のすべてが復刊されることを望みながら、そのおおよその内容を紹介する」と記しています。

その後、『ピカドン』はいくつかの出版社から復刊されてきました。しかし、初版オリジナル版をできるだけそのままに復刻したのは、今回、琥珀書房から刊行された『ピカドン』が初めてです。また、今日の視点から『ピカドン』の意義を捉えなおすため、小沢節子、鳥羽耕史、鷲谷花、高橋由貴、岡村幸宣という5人の研究者による解説を収めた別冊も制作し、2冊組の刊行となりました。

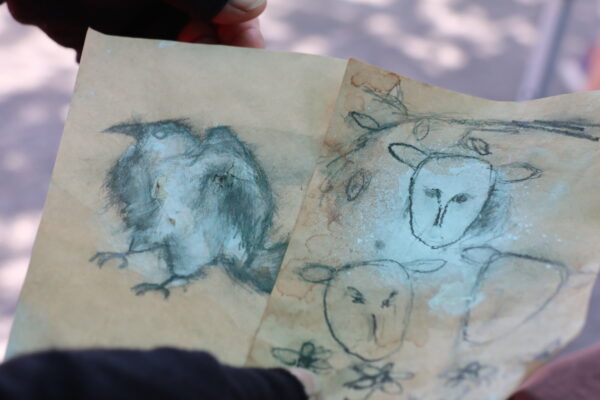

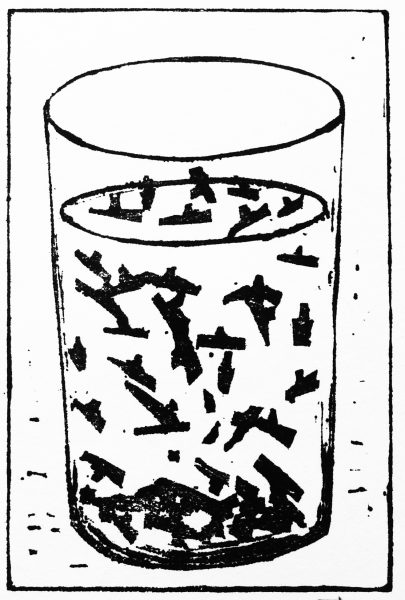

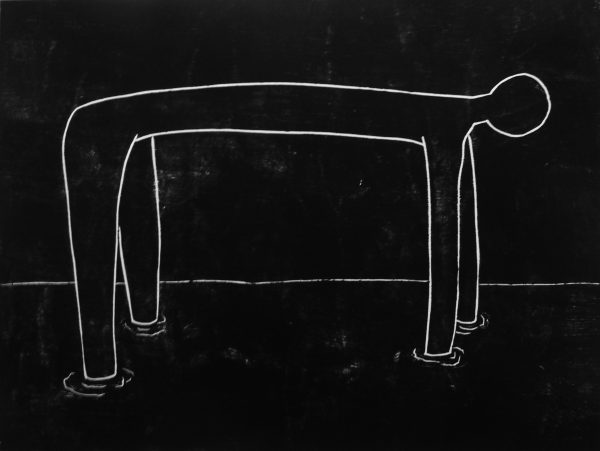

今展は、その刊行を記念して、あらためて『ピカドン』を見つめなおし、さらに位里と俊が「原爆の図」を描き全国を巡回した同時代の表現の軌跡を、従来あまり知られていなかった版画やポスターなどの複製印刷物を中心に紹介する試みとなります。また愛知県岡崎市の徳応寺に伝わる1950年代に地元の小学生が描いた「原爆の図」模写も特別展示し、「原爆の図」のイメージが複製され社会へ広がっていく軌跡をたどります

丸木位里・赤松俊子 ピカドン 1950年 平和を守る会編 ポツダム書店刊

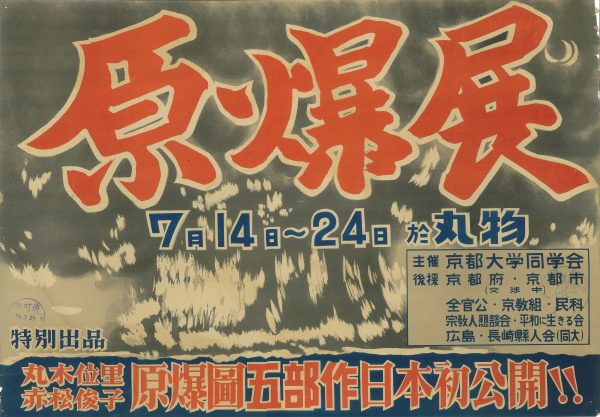

京都綜合原爆展ポスター 京都大学同学会主催 1951年

赤松俊子絵 木版画 原爆之圖 1950年

徳応寺版原爆の図 岡崎市立男川小学校児童制作 1956-57年

■『ピカドン』(初版オリジナル復刻版)/『ピカドン』とその時代

琥珀書房 2023年 定価:本体1,800円+税(2冊1組、分売不可)

※琥珀書房のオンラインショップからもお求めいただけます

https://kohakubooks.com/all/pikadon/

◉『ピカドン』(初版オリジナル復刻版)

絵・文 丸木位里・赤松俊子(丸木俊)、編集:原爆の図丸木美術館

※オリジナル版『ピカドン』(平和を守る会編、ポツダム書店刊、1950年)

◉『ピカドン』とその時代

カラー口絵 幻灯ピカドン/「原爆の図」展ポスター/「原爆の図」関連木版画

はじめに 岡村幸宣(原爆の図丸木美術館学芸員)

『ピカドン』―たぐいまれなる物語 小沢節子(日本近現代史研究者)

『ピカドン』と「原爆の図」全国巡回 岡村幸宣

『ピカドン』という出版物の流通と変遷について 鳥羽耕史(早稲田大学文学学術院教授)

幻灯『ピカドン―広島原爆物語―』について 鷲谷花(大阪国際児童文学振興財団特別専門員)

『ピカドン』と大江健三郎『ヒロシマ・ノート』 高橋由貴(福島大学人間発達文化学類准教授)

■関連イベント

◉ 『ピカドン』とその時代 刊行記念トーク

10月28日(土)午後2時

小沢 節子(日本近現代史研究者)

鳥羽 耕史(早稲田大学文学学術院教授)

鷲谷 花(大阪国際児童文学振興財団特別専門員)

高橋 由貴(福島大学人間発達文化学類准教授)

山本 捷馬(琥珀書房代表)

岡村 幸宣(原爆の図丸木美術館学芸員)

※出演者は予定、当日変更の場合あり

◉幻灯『ピカドン―広島原爆物語―』上映・徳川夢声『連鎖反応 ヒロシマユモレスク』朗読の会

11月11日(土)午後2時

片岡 一郎(活動弁士)

共催:令和5年度科学研究費助成事業(基盤研究B)冷戦前期・東アジア英米文学のジオポリティックス(研究代表者:吉原ゆかり)

このイベントの詳しい情報はこちらから

※いずれも参加費無料(美術館入館料別途)

まるで地獄じゃ…原爆惨禍伝える絵本「ピカドン」 初版復刻、展示も

—2023年10月25日 朝日新聞 埼玉版

『『ピカドン』/『ピカドン』とその時代』(琥珀書房) 書き手:岡村幸宣

—2023年10月27日 ALL REVIEWS

企画展終了

開催日:2023年5月20日(土)~6月25日(日)

久保舎己木版画展 ひとがゆく

丸木美術館での展覧会に向けることば

久保 舎己

私はご覧のようにくたびれた老人です。ステージ4の胆管ガンの診断を受けていますがジッとしておれないのです。ガンの宣告を受ける前、私は2022年7月10日に丸木美術館に展覧会の開催を希望していました。それが実現したのです。ですが、オープニングまで生きているかどうか分かりませんので、このようなメッセージを作っておきました。

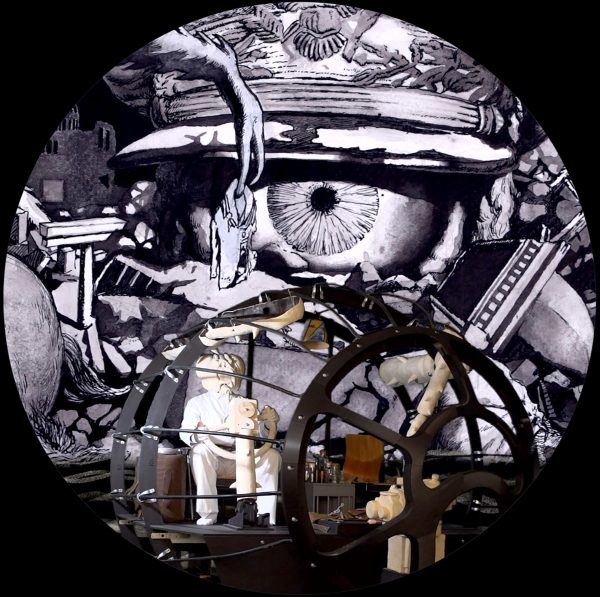

世の中を見ていると政権を握っている保守政党などが数を誇って私利私欲の無責任な政策を行っています。軍備を増強していく一方で命を守る農業、福祉、医療、教育などが軽んじられています。これまでに憲法をかってに解釈、改悪し憲法9条を無視して戦争をする準備をしています。私は何の力もありませんが黙って見過ごせないのです。何故このようなことになったのでしょう。理由は簡単です戦争を準備する政党を選挙で選んできたからです。また私達市民が政治に無関心という無責任な態度をとり続けてきたからです。私達の国は先の戦争で他国に侵略して殺傷し、破壊してきました。その挙句多くの犠牲者を出して敗戦したわけです。その教訓から多くを学んできたはずでしたが、そうではなかったのです。私が絵による表現を始めてから社会が不穏な傾向に向かう兆しを感じるたびごとに、その不安感や憂鬱感、焦燥感またその恐れから沸き起こってくるイメージを作品にして来ました。もやもやとした気持ちから何かしなくてはと思ったのです。そんな思いから幾つか作った作品を並べた「私の戦争画展」なるものをこの間、3回やってきました。美術表現による社会批判は本当に無力です、しかし何もしないではいられなかったのです、孤立を恐れず連帯を求めると言った人がいましたが私もそうです。自分のためでもありました。戦争は悪です。絶対に戦争をしてはなりません。自分の命、人の命、皆の命がつながって人間の社会があるのですから命の大切さを思ってほしいのです。命が1番大切です。お金ではありません。この丸木美術館を造られた丸木位里・俊の「原爆の図」は、お二人が共に描かずにはいられないという強い思いから描かれた作品であります。多くの命を一瞬にして奪った原爆の恐ろしさを伝えたい、そして2度とこのような惨劇をくりかえしてはならないという願いがこめられたものだと思います。私は今回の展示に「ひとがゆく」を持ってきました。私の版画作品のテーマは人間とは何か自分とは何かであります、私が生まれて育ったこの世界とその歴史、歩んできた社会と時代は何であったのか、この日本人はどのように歩いてきたのか。そして、その精神構造、集団的無意識や又、残念なことですがよく指摘される没個性、主体性が乏しく自立、自治の出来ない日本の民族性は何処から来て何処へ行くのか、私はこの作品を通じて新たに考えてみたかった、私に明確な答えがあるわけではありませんが、考え続ける他ありません。より良い世の中にしていくのは皆さん一人一人の自由な思索、表現の想像的個性から生まれてくると信じています。確実に新しい遺伝子を持った子供たちに良いバトンを手渡していきたいものだと思っています。私の勝手な希望や願望ですがお伝えしておきたいと思いました。ここ丸木美術館が何時までも私達の願い、反戦と平和を発信し続ける生きた美術館であることを望んでいます。(2023・3・13)

久保 舎己(くぼ・すてみ)

1948年三重県津市生まれ。66年東京寛永寺坂美術研究所に学ぶ。75年木版画を独学ではじめる。三重を中心に、愛知、東京、新潟などで発表。2018年ドイツ・ブッフハイム美術館で企画展。刊行物に『久保舎己 版画集 1977-2012』(ドイツ語/英訳・日本語訳あり)、『ホシヒト ある“個”の軌跡―久保舎己木版画集』(言水制作室)、『雨を喰う人 久保舎己木版画集』(編集・発行人 金子遊)がある。

■関連書籍

展覧会カタログ「久保舎己 ひとがゆく」

A5判モノクロ68頁 頒価1100円(税込) 出品作品182点収録

執筆:久保舎己、岡村幸宣(原爆の図丸木美術館)

通信販売をご希望の方は、下記の郵便振替口座に希望部数×1100円+送料(2冊までは370円)をご入金ください。その際、かならず名前、住所、電話番号を明記のうえ、通信欄に「久保舎己展図録」とご記入ください(ご記入できない場合は、丸木美術館のお問い合わせフォームにてお知らせください)。

郵便振替口座 00150-3-84303 公益財団法人原爆の図丸木美術館

反戦・平和木版画で訴え 東松山・丸木美術館

―2023年5月28日 読売新聞 埼玉版

企画展終了

開催日:2022年 10月22 日(土)~ 2023年1月22日(日)

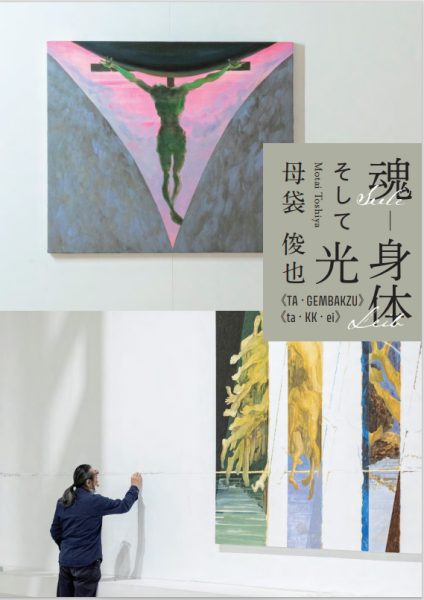

母袋俊也 魂-身体 そして光 《ta・KK・ei》《TA・GEMBAKZU》

母袋俊也は、絵画とは何かという問いを、画面にこめられた精神性と、「フォーマート」(縦横比)の形式の問題から理論的に探究し続けている美術家です。

東京造形大学を卒業後にドイツに留学した母袋は、日本の建築空間における障壁画や屏風が偶数の画面で連結していること、それに対して西洋の祭壇画は奇数の画面が連結し中心性を重視していることに気づきました。そうした形式をみずからの絵画制作の実践で検証する過程で、16世紀はじめにグリューネヴァルトが描いたイーゼンハイム祭壇画の《磔刑図》を参照しつつ、《ta・KK・ei》(1998)を制作します。

長い歳月をかけて、障壁画に着想を得た偶数の画面が連結する横長形式の〈TA〉系、西洋のイコンや仏教美術などの精神性を正方形の画面に構成した〈Qf〉系といった作品を展開し自身の絵画理論を深め続けてきた母袋は、近年、丸木美術館に通いながら、「原爆の図」の存在に深い関心を寄せるようになりました。母袋の構築する「フォーマート」の理論のなかで、「原爆の図」はどのように位置づけられるのでしょうか。

また、新型コロナウイルス感染症の流行が世界的に広がるなかで、母袋はグリューネヴァルトの《磔刑図》の抱えていた精神性にも注目します。この絵画は、当時流行病の治療を行う修道院に飾られ、病人たちの抱える痛みをキリストの痛みと重ねて昇華する役割を担っていました。現代における芸術の使命について考える母袋は、再び《ta・KK・ei》の連作を描きはじめ、そして現在は、原爆の図第3部《水》を基にした新作《TA・GEMBAKZU》に取り組んでいます。

“眼下を流れる都幾川を見下ろすように河岸段丘の上に建つ美術館は、ほんの少し大地より浮いた場に属し、はるか上方の聖なる場とは異なり、そこはとりわけ身体と魂の運動の磁場”である。――母袋はそのように丸木美術館という「場」を位置づけています。

本展は、2020年に再始動した《ta・KK・ei》連作と《TA・GEMBAKZU》などを中心とし、プラン・ドローイング、《Himmel Bild》、《ヤコブの梯子・枠窓》を展示空間に設置することで、コロナ・パンデミック、核の脅威や戦争に揺らぐ世界の現実を生きる私たちと、芸術とのかかわりを探るものとなるでしょう。

助成 公益財団法人 ポーラ美術振興財団、公益財団法人 花王芸術・科学財団、公益財団法人 小笠原敏晶記念財団

協力 株式会社FOVEA

母袋俊也(もたい・としや)

1954年長野県に生まれる。1978年に東京造形大学美術学科絵画専攻卒業、1983年にはドイツ・フランクフルト美術大学留学(R・ヨヒムス教授に学ぶ)。1986年に複数パネル絵画様式の着想を得、翌87年《神話の墓B No.2》(4枚組)の制作を展開し、帰国。以後、個展や企画グループ展などで作品を多数発表。近年では2017年「母袋俊也 Koiga 1993/2017 そして〈Qf〉」(奈義町現代美術館)、2019年に「母袋俊也 浮かぶ像―絵画の位置」(東京造形大学附属美術館)を開催。主な著書としては2017年『絵画のための見晴らし小屋 母袋俊也作品集vol.1』(BLUE ART)、2018年『母袋俊也 絵画 母袋俊也作品集vol.2』(BLUE ART)、2019年『絵画へ 美術論集1990-2018』(論創社)。2020 年『母袋俊也 浮かぶ像 ― 絵画の位置 1987-2019』(現代企画室)。現在は東京造形大学名誉教授。

母袋俊也WEBサイト http://www.toshiya-motai.com/

アクリル・油彩/板 182.5×209cm(3枚組) 2022

※画像は全て作家のアトリエにて(2022年) Photo by Ali Uchida

Photo by Ali Uchida

■関連イベント

●10月22日(土)14:00〜16:00 オープニングトーク

母袋俊也、岡村幸宣(当館専務理事・学芸員)、後藤秀聖(当館学芸員)

●11月20日(日)14:00〜16:00 対談:「原爆の図」と母袋俊也の試みをめぐって

母袋俊也、沢山遼(美術批評家)

●2023年1月14 日(土)14:00〜16:00 鼎談:いま、「原爆の図」が語りかけてくるものとは?

母袋俊也、水沢勉(神奈川県立近代美術館館長)、小沢節子(歴史家)

■展覧会図録『母袋俊也 魂―身体そして光』

A4判縦中綴じ 28頁 カラー 全展示作品と会場風景を収録

執筆=母袋俊也、岡村幸宣、後藤秀聖

会場写真撮影=内田亜里

発行=原爆の図丸木美術館 2023年1月

価格=800円(税込)

原爆の図丸木美術館グッズ売り場にて販売中

通信販売をご希望の方は、下記の郵便振替口座に希望部数×800円+送料(10冊までは370円)をご入金ください。その際、かならず名前、住所、電話番号を明記のうえ、通信欄に「母袋俊也展図録」とご記入ください(ご記入できない場合は、丸木美術館のお問い合わせフォームにてお知らせください)。

郵便振替口座 00150-3-84303 公益財団法人原爆の図丸木美術館

■そのほか

・本展開催にあわせ、当館2階アートスペースでは、母袋俊也が「原爆の図」に焦点をあて丸木位里・丸木俊の作品を選んで展示します。

感染拡大、ウクライナ侵攻… 今、絵画にできること 原爆の図丸木美術館で画家・母袋俊也さん展覧会

―2023年1月13日 東京新聞埼玉版

原爆の図丸木美術館における母袋俊也展「魂−身体 そして光──《TA・GEMBAKUZU》《ta・KK・ei》」展を観て

―2023年1月10日 柿木伸之からの投壜通信

魂-身体 そして光 母袋俊也(村田真)

―2023年1月4日 ぴあ 水先案内人のおすすめ

母袋俊也 魂—身体 そして光 《ta・KK・ei》《TA・GEMBAKZU》(村田真)

2022年12月1日 artscapeレビュー

企画展終了

開催日:2022年7月23日(土)~10月2日(日)

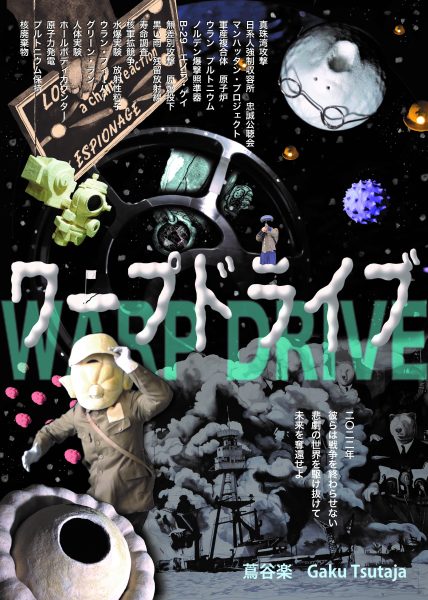

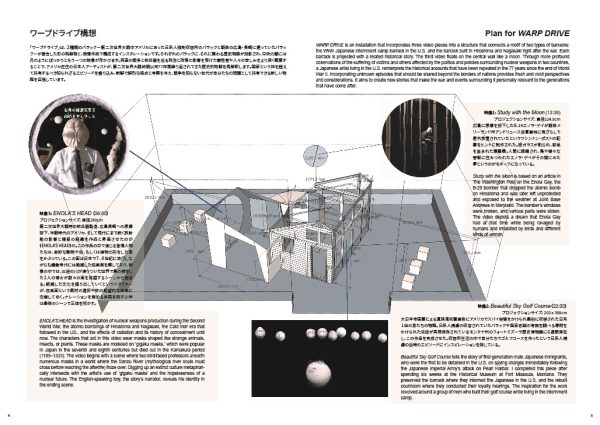

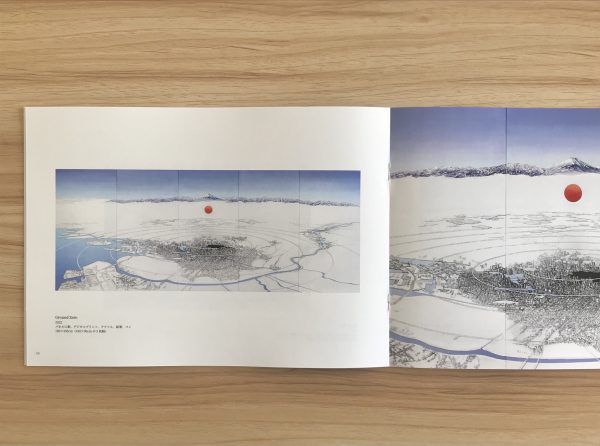

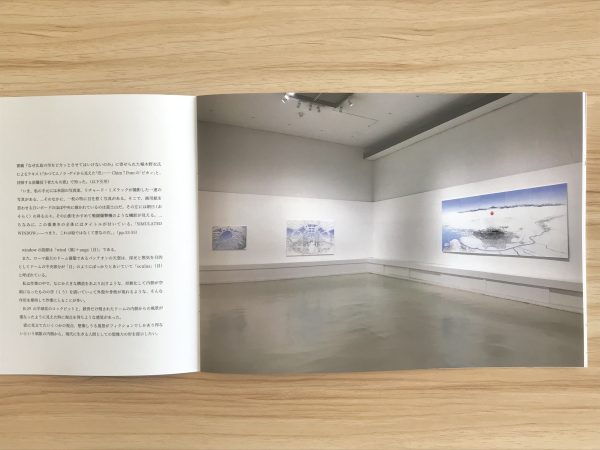

蔦谷楽 ワープドライブ WARP DRIVE

ビデオ・スティル

©︎ Gaku Tsutaja

蔦谷楽はニューヨークを拠点とし、核の歴史的悲劇をテーマとして日米両国でのリサーチやインタビュー、またアーカイブの研究を通して、制作活動を続けてきた。核問題は日本で語られる物語とアメリカのそれでは大きく違うところもあれば、共通点もある。蔦谷はその両方に目を向け耳を傾け、国境を超えて共有されるべき物語を美術作品として構築しようと模索する。多様な社会的役割をもった核被害者や関係者たちを深く観察し、既存の意味や理解を超えようとする—それは、繰り返し語られてきた歴史物語を戦後77年経った時代にもう一度語る上で、在米日本人アーティストとしての蔦谷個人としての挑戦でもある。戦争を知らない世代が戦争を自分たちの問題として抱えるための新しい物語、それが蔦谷の作品の根幹となっている。

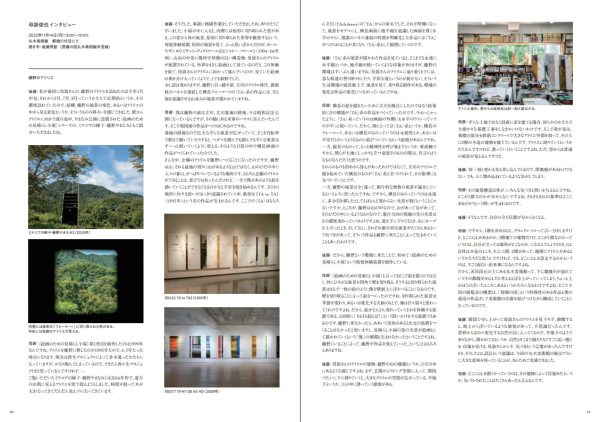

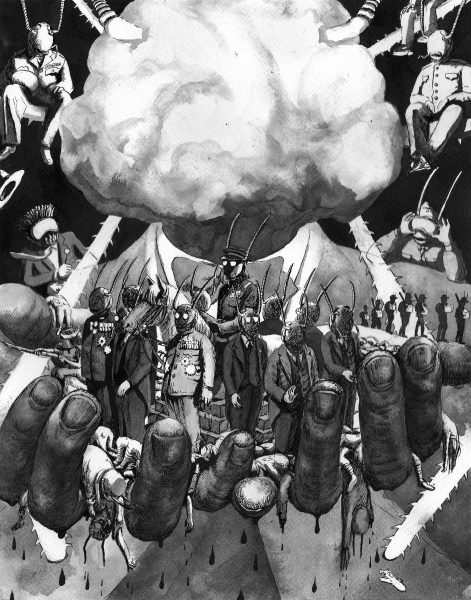

原爆の図丸木美術館での「ワープドライブ」は、蔦谷の日本初個展、アメリカで活動してきた作家のホームカミングである。メインの展示スペースでは、2種類のバラック—第二次世界大戦時にアメリカで建設された日系人強制収容所のバラックと戦後の広島長崎に建てられたバラック—というモチーフが接合した構造物に蔦谷の映像作品が組み込まれ、また小スペースでは平面作品が一堂に展示となる。

蔦谷の映像作品にはリアリティが込められている。「Beautiful Sky Golf Course」は、大日本帝国軍による真珠湾攻撃直後にアメリカでスパイ容疑をかけられ最初に収容された日系1世の男たちの物語。蔦谷は、日系人捕虜の収容されていたバラックや国家忠誠の有無を調べる尋問をかけられた法廷が再現保存されているモンタナ州のフォートミズーラ歴史博物館に6週間滞在し、この作品を完成させた。収容所生活の中で自分たちでゴルフコースを作ったという日系人捕虜の当時のエピソードにインスピレーションを発している。

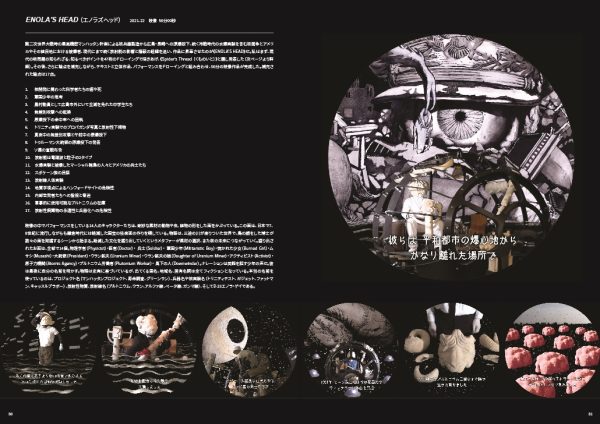

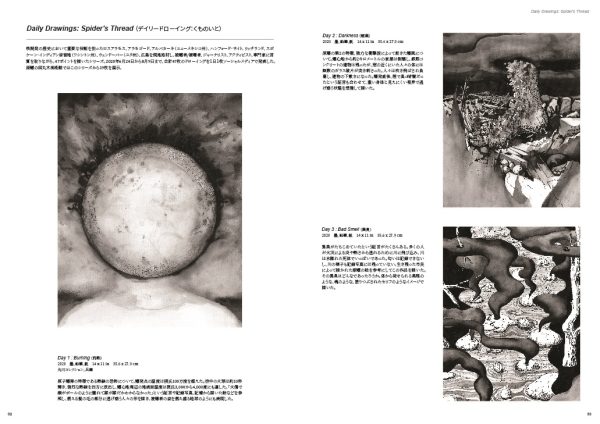

また、第二次世界大戦時の核兵器製造、広島長崎への原爆投下、冷戦時代のアメリカ、そして現代にまで続く放射能の影響と隠蔽の経緯を作品と昇華させたのが「ENOLA’S HEAD」だ。蔦谷は核兵器の歴史に関わった場所、ニューメキシコ州のロスアラモス・アラモゴード・アルバカーキー、ワシントン州のハンフォード・スポケーンインディアン居留地、ユタ州ウェンドーバー、そして広島を現地取材し、日米の被爆者、歴史家、そしてさまざまな核の専門家たちに言質を取りながら物語を作り上げていった。この作品の中で、登場人物たちは奇妙な動物や虫、もしくは植物の形をした面をかぶり、行動を起こす。この面は日本で7、8世紀に流行しながらも鎌倉時代には絶滅した伎楽面を模しており、映像の中では、三途の川が凍りついた世界で鳥の顔をした博士が数々の面を発掘するシーンから始まっている。絶滅した文化を掘り出していくというメタファーが、伎楽面という素材の選択や核の絶望的な未来に交差してゆく。

「Study with the Moon」は、B-29エノラ・ゲイが戦後広島に原爆を投下したのちに、メリーランド州アンドリュース空軍基地に雨ざらしで屋外放置されていたというワシントン・ポストの記事をヒントに制作された。窓ガラスが割られ、部品を盗まれた爆撃機。人間に蹂躙され、鳥や様々な害獣に住みつかれたエノラ・ゲイがその間にみた夢というのがモチーフになっている。

2022年 彼らは戦争を終わらせない

悲劇の世界を駆け抜けて 未来を奪還せよ

ワープドライブへようこそ

助成:朝日新聞文化財団 機材協力:水戸芸術館 展示協力:百丈

2020

35.6 x 28.0 cm

墨汁、鉛筆、紙

©︎ Gaku Tsutaja

Private Collection

ビデオ・スティル

©︎ Gaku Tsutaja

2019

墨汁、ジェッソ、綿布

127 x 160cm

©︎ Gaku Tsutaja

蔦谷楽 つたや・がく

1974年東京生まれ。東京造形大学でBFA取得 (1998年)、現代美術センターCCA 北九州スタジオプログラムに2年在籍。2006年渡米。ニューヨーク州立大学パーチェイス校でMFA取得 (2018年)。主な個展は、Rubin Center for the Visual Arts, テキサス大学エルパソ校 ( テキサス, 2021)、Ulterior Gallery( ニューヨーク, 2017, 2020)、Shirley Fiterman Art Center, マンハッタン区コミュニティ大学 ( ニューヨーク, 2019)など。2022年ハワイトリエンナーレ参加。現在ニューヨーク在住。www.gakutsutaja.net

Photo by Ali Uchida

■展覧会図録『蔦谷楽 WARP DRIVE』

A5版縦無線綴じ 66頁 カラー 全展示作品と会場風景を収録

執筆=蔦谷楽、ロバート・A・ジェイコブズ、岡村幸宣

会場写真撮影=内田亜里

発行=原爆の図丸木美術館 2022年11月

価格=1500円(税込)

丸木美術館の会場風景や展示作品をはじめ、展示されなかったドローイングも全作品収録し、作者自身の解説付きです。

原爆の図丸木美術館グッズ売り場にて販売中

通信販売をご希望の方は、下記の郵便振替口座に1870円(送料込)をご入金ください。その際、かならず名前、住所、電話番号を明記のうえ、通信欄に「蔦谷楽展図録」とご記入ください(ご記入できない場合は、丸木美術館のお問い合わせフォームにてお知らせください)。

郵便振替口座 00150-3-84303 公益財団法人原爆の図丸木美術館

■関連イベント

●7月23日(土)14時 オープニングトーク

蔦谷楽 × 岡村幸宣(原爆の図丸木美術館学芸員・専務理事)

●9月27日(火)10時 オンライントーク

蔦谷楽 × 手塚美和子(Reversible Destiny Foundation(ニューヨーク)アソシエイト・ディレクター 兼 PoNJA-GenKon(Post-1945 Japanese Art Discussion Group現代美術懇談会) コ・ディレクター)

核の悲劇、国境超えアートに 在米日本人作家が初個展

―2022年7月23日『朝日新聞』埼玉版

日本とアメリカをつなげ、核問題を描き続けるアーティスト。蔦谷楽インタビュー

―2022年8月9日『美術手帖』WEB版(有料記事)

米国で核を描く美術家

―2022年8月9日 NHK WEB特集

核の記憶、複眼的視点で作品化「知らない世代」が考える入り口に

―2022年8月9日『西日本新聞』(有料会員限定記事)

核と戦争の歴史的悲劇に取り組む在米作家、蔦谷楽。原爆の図 丸木美術館での個展「ワープドライブ」レポート

―2022年8月11日 TOKYO ART BEAT

日本とアメリカをつなげ、核問題を描き続けるアーティスト。蔦谷楽インタビュー

―2022年8月19日 美術手帖 YouTube

核の歴史 アートで表現 丸木美術館で蔦谷さん展覧会 福島原発事故に衝撃 寓話の形で本質伝える

―2022年8月25日『東京新聞』埼玉版

蔦谷楽 ワープドライブ WARP DRIVE 展評(金子牧)

―2022年9月10日 Real Tokyo

蔦谷楽展 核問題 グローバルな視点で 「鳥獣戯画」的手法 平易に鋭く

―2022年9月10日『日本経済新聞』(有料会員限定記事)

繰り返される核の歴史に提起 原爆の図丸木美術館で蔦谷楽さん「ワープドライブ」展

―2022年9月22日『中國新聞』(WEB版の記事はヒロシマ平和メディアセンターより)

企画展終了

開催日:2022年3月11日(金)~4月10日(日)

李晶玉 SIMULATED WINDOW

SIMULATED WINDOW

第二次世界大戦の歴史や問題について、自身の中に複数の視点が半ば矛盾するように存在していると感じることがある。

私は在日朝鮮人3世で朝鮮学校で民族教育を受けてきたが、生まれも育ちも日本の東京なので、日常的には日本のメディアやカルチャーに触れて育っている。戦後の日本の抱えるトラウマ的な記憶や、それに根ざす表現や作品は自身の制作と切り離せないほど内面化されている。

今回、個展の構想を練ってリサーチや取材を続けるなか、自身の視点の置き場がどこにもないと感じた。

「被」でも「加」でもなく、そのどちらからも微妙にズレていて、外野に出されている第三者のような立ち位置への感覚。

一方、同時代を生きる、戦争を知らない多くの世代が持つ歴史上の事実への軽薄さやサブカル的想像力、もしくはフィクションとも言えるストーリーへの陶酔、それらは所属に関係なく在日である自身も持っていると感じる。

歴史や戦争を想像しようと試みるとき、なにかの物語に回収されずにそれをすることは難しい。

乾いた事象に価値を与えようとしてしまう。

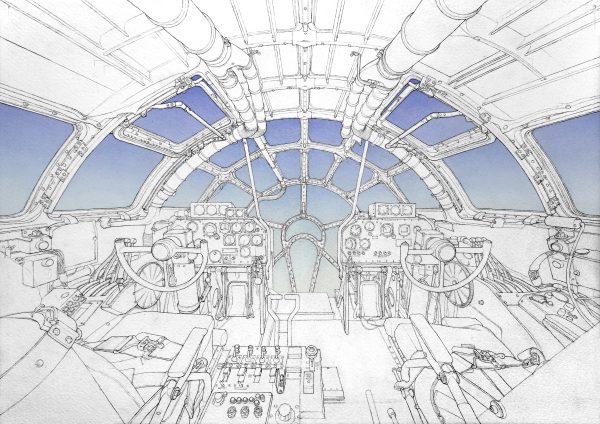

展示タイトルの「SIMULATED WINDOW」とは、アメリカ・ユタ州のウェンドーバー空軍基地にある、広島に原爆を投下したB29戦闘爆撃機「エノラ ・ゲイ」の格納庫の壁に残された、軍兵士たちによる落書きである。

この図自体に知名度はまったくなく、私はこの落書きの存在をChim↑Pomの書籍『なぜ広島の空をピカッとさせてはいけないのか』に寄せられた椹木野衣氏によるテキスト『かつてエノラ ・ゲイから見えた「空」—Chim↑Pomの「ピカッ」と、回帰する原爆投下者たちの窓』で知った。(以下引用)

「いま、私の手元には米国の写真家、リチャード・ミズラックが撮影した一連の写真がある。…そのなかに、一枚の特に目を惹く写真がある。そこで、画用紙を思わせる白いボードのほぼ中央に描かれているのは富士山だ。その左には朝日(おそらく)の昇る山々。その山影をかすめて戦闘爆撃機のような機影が見える。…ちなみに、この落書きの全体にはタイトルが付いている。「SIMULATED WINDOW」——つまり、これは絵ではなくて窓なのだ。」(pp53-55)

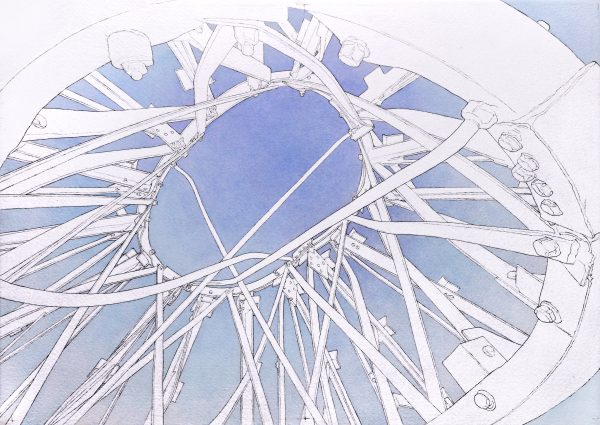

windowの語源は「wind(風)+auga(目)」である。

また、ローマ最大のドーム建築であるパンテオンの天窓は、採光と換気を目的としてドームの中央部分が「目」のようにぽっかりとあいていて「oculus」(目)と呼ばれている。

私は作業の中で、なにか大きな構造をあぶり出すような、形骸化して内側が空洞になったものの空(くう)を描いていって外殻や骨格が現れるような、そんな作用を期待して作業に入ることが多い。

B-29の半球状のコックピットと、鉄骨だけ残されたドームの内側からの風景が重なったように見えた時に視点を得たような感覚があった。

窓に見立てたいくつかの視点、想像しうる風景がフィクションでしかあり得ないという制限の内側から、現代に生きる人間としての想像力の形を提示したい。

李 晶玉

李 晶玉 Ri Jong Ok

1991年東京都生まれ。2018年朝鮮大学校研究院総合研究科卒業。在日朝鮮人3世という立場から、国家や民族に対する横断的な視点を足がかりに制作を展開している。古典絵画からの構図の引用や象徴的なモチーフを用いてマジョリティの文脈や構造にアプローチをかけ、コラージュなどの手法を用いて複層的な構造の平面作品を制作している。主な展示に「在日・現在・美術」展(2014)、武蔵美×朝鮮大「突然、目の前がひらけて」(2015)、「VOCA2020」(2020)、「平成美術:うたかたと瓦礫デブリ 1989–2019」(2021)、個展「記号の国」(2021)など。

図録『李晶玉 SIMULATED WINDOW』

A4版横中綴じ 20頁 カラー 全展示作品と会場風景を収録

執筆=李晶玉、椹木野衣、岡村幸宣

撮影=内田亜里

発行=原爆の図丸木美術館 2022年5月

価格=1000円(税込)

李晶玉展図録は完売しました

(原爆の図丸木美術館より2022年4月刊行予定「李晶玉 SIMULATED WINDOW」図録に収録)

展覧会 李晶玉 SIMULATED WINDOW 絵画通じ探る「骨組み」 評・高橋咲子

―2022年3月23日付『毎日新聞』夕刊(WEB版有料記事)

東松山・丸木美術館で李晶玉さんの個展開催中 若い美術家が描く原爆とは

―2022年4月1日付『東京新聞』埼玉版

開催日:

ご利用案内

開館時間と休館日

| 3月~11月 | 夏時間:午前9時~午後5時 |

| 12月~2月 | 冬時間:午前9時半~午後4時半 |

| 休館日 | 毎週月曜日(祝日にあたる場合は翌平日) 12月29日~1月3日 |

| 無休期間 | ゴールデンウィーク 8月1日~8月15日 |

入館料

| 大人 | 中高生または 18歳未満 | 小学生 | |

|---|---|---|---|

| 一般 | 900円 | 600円 | 400円 |

| 比企・東松山在住者 | 800円 | 500円 | 300円 |

| チラシ持参* | 800円 | 500円 | 300円 |

| 60歳以上 | 800円 | - | - |

| 障がい者* | 450円 | 300円 | 200円 |

| 20名以上の団体* | 800円 | 500円 | 300円 |

※割引の適用はいずれか1種類となります。

※障がい者の同行者1名も半額となります。

※学校団体の場合、引率の方も児童・生徒と同料金となります。

※チラシ割引は丸木美術館のホームページの印刷(ページは問わず)、または、画面の提示でも適用となります。

他の割引との併用はできません。

チラシの設置・配布にご協力いただける場合はご連絡ください(0493-22-3266)

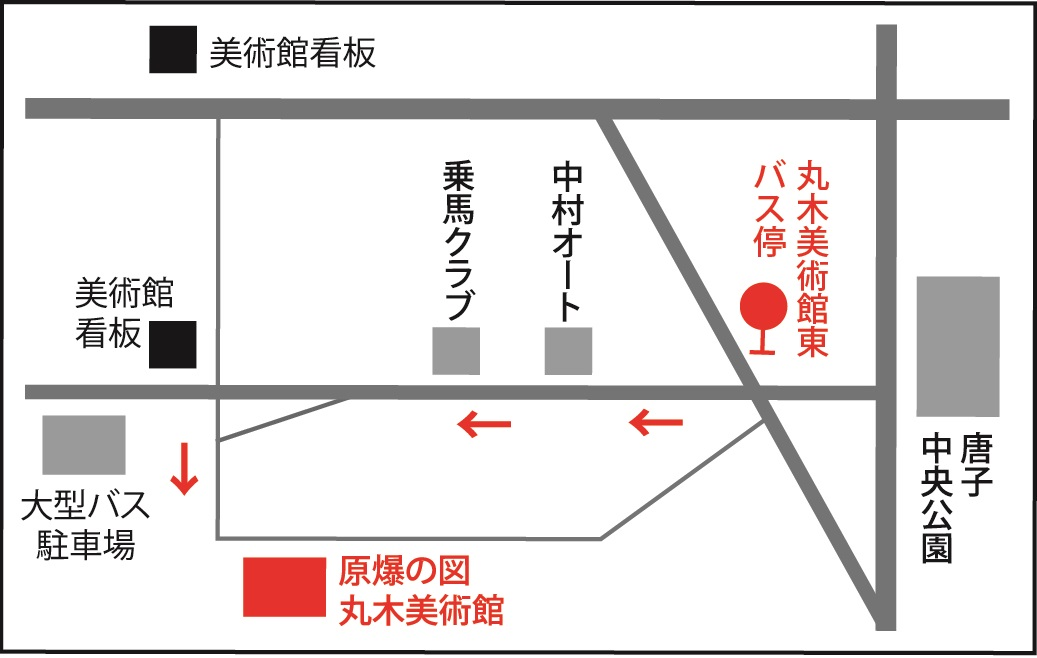

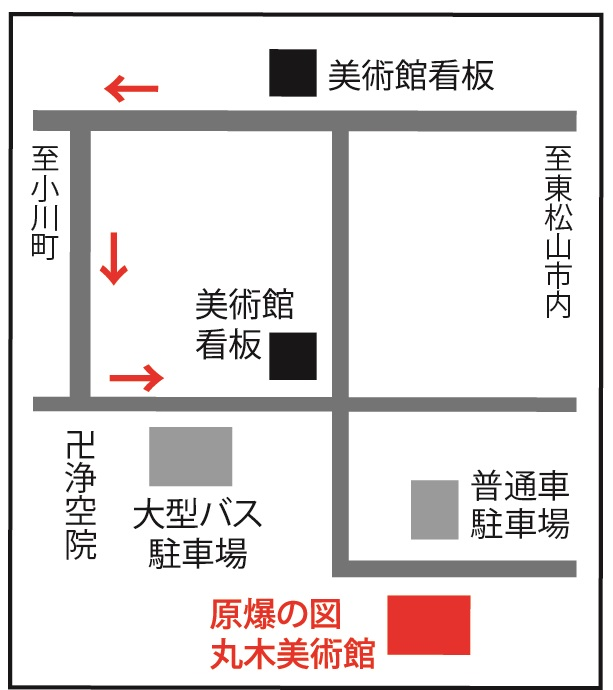

交通アクセス

〒355-0076 埼玉県東松山市下唐子1401

TEL:0493-22-3266

FAX:0493-24-8371

電車でお越しの場合

池袋駅より東武東上線急行で約1時間

(東松山駅・森林公園駅・つきのわ駅)

※JR武蔵野線をお使いの方は北朝霞で降車し、隣接する朝霞台駅から東上線に乗り換えると便利です。

森林公園駅 南口より(約3.5km)

タクシー 約12分

徒歩 約50分

東松山駅 東口より(日祝除く)

4番乗り場より市内循環バス

「唐子コース」(日祝運休) 約15分

「丸木美術館東」で下車し、徒歩約15分

【バス時刻表】(2020年7月〜)

8:45、10:10、11:10、12:10、14:30、15:35

つきのわ駅より(約2.5km)

徒歩 約30分

自動車でお越しの場合

関越自動車道、東松山インターより小川方面10分

○東松山インターを小川方面(R254)に降りる。

○関越自動車道をくぐり、ひとつ目の信号「きじやま」を左折

(手前にヤマト運輸あり)。

○突き当たり(信号ふたつ目)を右折。

○1.5㎞ほど道なりに進み、コンクリート工場を過ぎたところに「丸木美術館」の看板あり。

○普通乗用車は看板の向かいにある細い道を左折(大型車はその次の道を左折、突き当たりを左折して大型駐車場へ。

○突き当たりを左折したところが美術館。

バスの運転手さんへ

大型駐車場は美術館から200mほど離れた場所にあります。

お客様にはご迷惑をおかけしますが、乗降は必ず駐車場で行ってください。

特別な事情がある場合は事前にご相談ください。

よろしくお願いいたします。

イベントひろしま忌終了

開催日:2021年8月6日(金)

被爆76年 丸木美術館ひろしま忌

今年の丸木美術館ひろしま忌は、毎年恒例のとうろう流しを除いて、オンラインを中心にした企画を組んでいます。8月6日(金)、美術館は通常通り開館の予定です。ご来館の方は、感染症対策にご協力をお願いいたします。

とうろう流し

8月6日(金)午後2時〜5時

丸木美術館にて

午後2時より、丸木美術館前の八怪堂でとうろう作りを行います。午後4時からは、原爆観音堂前でひろしま忌の集い(黙祷など)を開催します。その後、都幾川へ下りてとうろう流しを行います。終了予定時刻は午後5時頃を予定しています。とうろう流しへの参加をご希望の方は、8月3日(火)までに、電話またはお問い合わせフォームでお申し込みください。

7月31日 追記:新型コロナウイルス感染症の拡大を考慮し、今年のとうろう流しは中止となりました。

ひろしま忌オンライン特別企画

「広島から今日、そして未来へ〜核の時代に考える命と芸術」

8月6日(金)午後2時〜3時30分(約90分)

ナビゲーター:畠山澄子(ピースボート/ペンシルベニア大学)

出演:ジャン・ユンカーマン(映画監督)、岡村幸宣(丸木美術館学芸員)

丸木美術館YouTubeチャンネルにて日本語・英語バイリンガルで公開。

■概要

丸木夫妻が「原爆の図」を描く理由となった広島の経験からはじまり、その後の旅(日本・世界巡回展と作品を制作する模索の旅)をたどるプログラム。作品を取り上げながら、丸木夫妻が伝えたかったこと、核を取り巻く広島後の世界、そして未来を考えます。海外からも注目される時期なので、プログラムは完全バイリンガルでプログラムを公開します。

■構成

1. 導入

2. 背景

予備知識がない人でも対談を理解できるように、広島・長崎、「原爆の図」、丸木夫妻、丸木美術館の概要を説明します。

3. 8月6日、あの日に起こったこと(岡村学芸員、畠山さんの対談)

「原爆の図」の前半を観ながら、原爆投下直後に何が起こったのか(第1部《幽霊》)、若者たちの死(第5部《少年少女》)、入市被爆(第8部《救出》)などを伝えます。

4. 「原爆の図」とヒロシマ後の世界(ユンカーマンさんと畠山さんの対談)

「原爆の図」の後半を観ながら、ユンカーマンさんと丸木美術館の出会いや、核実験(第9部《焼津》)、最初の米国展と加害への向き合い方(第13部《米兵捕虜の死》、第14部《からす》)など、世界に広がる画家のまなざしを考えます。

5. 変わりゆく世界と丸木夫妻からのバトン(3人によるパネルディスカッション)

異なる時代、場所での「原爆の図」の受け止められ方、特にアメリカ展の反応の変遷をたどります。また、原爆以外の構造的な暴力を描いたことの意味、今の世界、現在における「原爆の図」の役割を考えます。

オンラインとうろう流し

ヒロシマ「 」継ぐ展実行委員会とのコラボ企画です。8月6日(金)の 1日限定で、丸木美術館1階 新館ロビーにスクリーンを設置し、とうろうの流れる川を投影します。来場者はお手持ちの携帯端末から、仮想空間にとうろうを流し、平和のメッセージを残すことができます。詳細は、オンラインとうろう流しのウェブサイトにてご確認ください。