企画展終了

開催日:2025年4月5日(土)~7月6日(日)

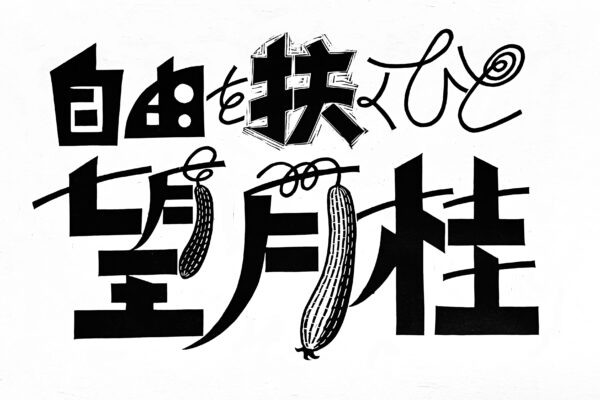

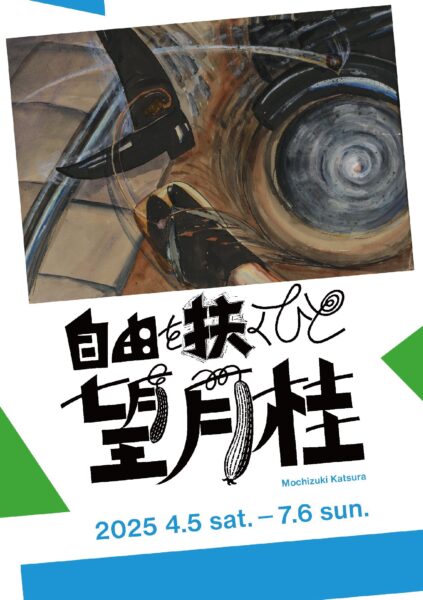

望月桂 自由を扶くひと

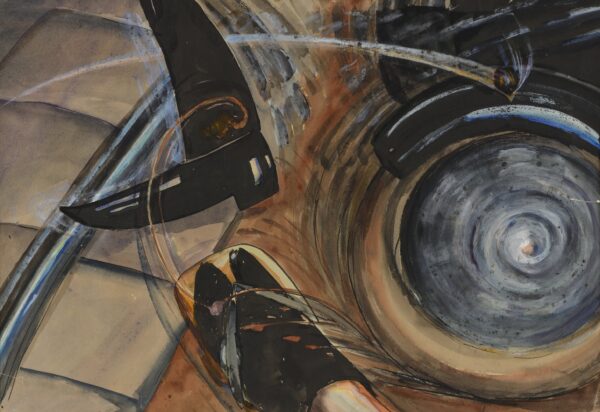

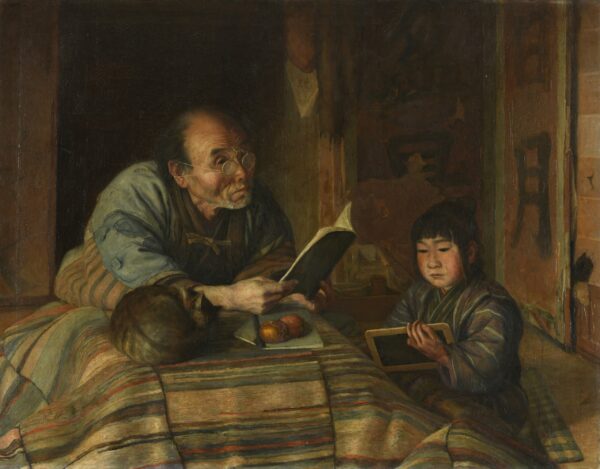

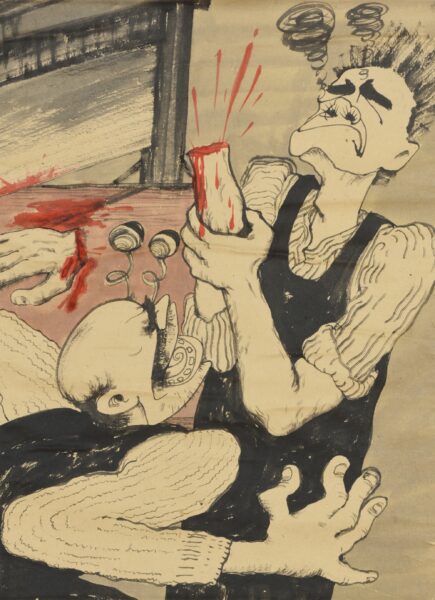

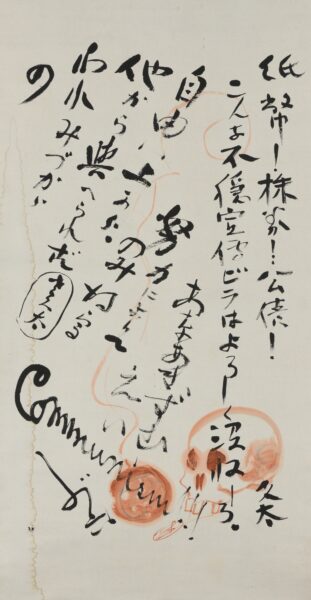

望月桂(1886-1975)は、日本でもっとも早いアンデパンダン展のひとつとされる黒耀会を結成した芸術家です。黒耀会は、社会の革命と芸術の革命は自由獲得を標榜する点において不可分であると主張した芸術団体です。美術に限らず、文学や音楽、演劇など、さまざまな領域の表現者や労働運動家が参加して1919年に結成されました。参加者の顔ぶれは、アナキズム運動の中心人物であった大杉栄や、社会主義運動の指導者となる堺利彦、民俗学者の橋浦泰雄、演歌師の添田唖蝉坊など、類例のない多彩さでした。表現はあくまで個人のもので他人の評価を前提としないという考えのもと、無審査で誰もが参加できる自由度の高さも重要な特徴でした。1922年頃に解散するまで4度の展覧会を開催し、プロレタリア美術運動の草分けとして評価されています。

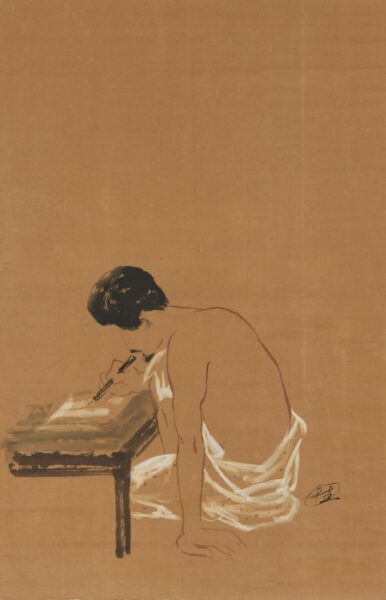

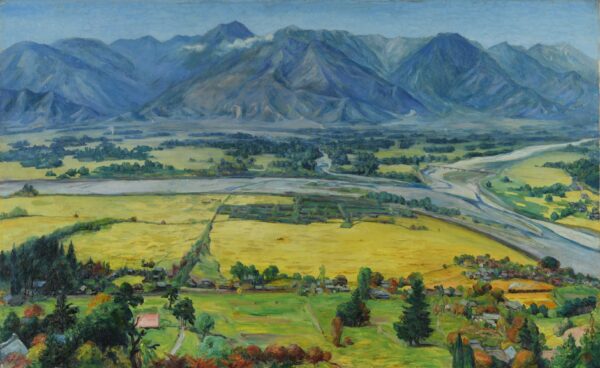

しかし望月の活動はそれだけではありません。黒耀会結成前には一膳飯屋を営み、社会運動家や労働者の集う場を形成していました。1920年代後半には犀川凡太郎の筆名で読売新聞に漫画を描き、その後に平凡社の百科事典の挿絵も手がけました。1938年から39年までは漫画雑誌『バクショー』を主宰し、漫画家の小野佐世男や、東京美術学校で望月の同級生だった藤田嗣治も参加しています。1945年に長野県東筑摩郡中川手村(現・安曇野市)に帰郷後は、地主の立場でありながら戦後の農地改革を先導し、農民運動に尽力しつつ、信州の自然を題材に数多くの風景画を残しました。

本展は、こうした幅広い活動と、その活動に貫かれた自由と扶助の精神を紹介するものです。開催にあたっては、長年望月を研究してきた二松学舎大学准教授の足立元(美術史・社会史)の呼びかけにより、美術館学芸員や地元地域の関係者、美術・文学・社会運動などの研究者、アーキビスト、ジャーナリスト、編集者らによる「望月桂調査団」が組織され、ご遺族の厚意のもと、3年前から資料調査を進めてきました。特筆されるのは、かねてより望月を敬してやまない風間サチコ、卯城竜太、松田修といった現代アーティストも調査団に参加し、本展のタイトルやロゴマークの考案、展示監修、映像制作といった役割を担うことです。こうした職業的立場を超えた連携による展覧会の立ち上がり方も、黒耀会の精神を今日的な視点から読みなおすための重要な導線となるでしょう。

望月の掲げる問題意識は、閉塞した日常を生きる私たちにも通じるものです。本展では、油彩画、水墨画をはじめ、デッサンや漫画、さまざまな関連資料など約120点を展示し、その足跡をたどります。

共催:安曇野市教育委員会

企画:望月桂調査団(代表:足立元)

助成:日本学術振興会科学研究費助成事業、サントリー文化財団、公益財団法人小笠原敏晶記念財団

本研究はJSPS科研費 JP24K00022の助成を受けたものです

協力:安曇野市美術館 安曇野市文書館 ANOMALY 無人島プロダクション

特別協力:望月透

タイトルロゴ:風間サチコ、展示空間監修:卯城竜太、映像制作:松田修

■会期中の関連イベント

シンポジウム「望月桂を探求する」

日時:2025年5月17日(土)午後1時開始(2部構成)

参加無料(当日の丸木美術館入館券が必要です)

定員100名(当日先着順)

出演:足立元(二松学舎大学)、塩原理絵子(安曇野市教育委員会)、村田裕和(北海道教育大学)、古屋淳二(アナキズム文献センター)、風間サチコ(アーティスト)、卯城竜太(アーティスト)、松田修(アーティスト)、岡村幸宣(原爆の図丸木美術館)

タイムスケジュール:

午後1時〜午後2時30分 第1部「ラディカル・リサーチ:望月桂と文化研究・キュレーション」

午後2時40分〜午後4時10分 第2部「「遠眼鏡」を覗くアーティストたち」

※シンポジウム参加者には、原寸大複製「黒耀会宣言」(1919年12月5日)をプレゼント

対談「望月桂を発見する」

日時:2025年5月31日(土)午後2時開始

参加無料(当日の丸木美術館入館券が必要です)

定員100名(当日先着順)

出演:武田砂鉄(ライター・ラジオパーソナリティ)×足立元

スペシャルギャラリートーク

日時:2025年6月28日(土)午後2時開始

参加自由(当日の丸木美術館入館券が必要です)

出演:足立元

WHITEHOUSE企画 へちま

日時:2025年7月6日(日)正午~午後5時

場所:丸木美術館庭

「望月桂 自由を扶くひと」展の最終日に祭りとアンデパンダン展を開催

出店・トーク:コ本や/美学校/花崎草/涌井智仁/布施林太郎/渡辺志桜里&ノラ(避暑地)/カルロス(存在食堂)/松田修(スナック細平洋)/野ざらし/阿部優哉/他

展示:アンデパンダンにて当日受付します。誰もが展示可能です。ルールは美術館内に介入しないこと。火気など危険物の取り扱いに関しては主催者と要相談

■関連出版物

●望月桂 自由を扶くひと 展覧会ZINE

A5判カラー60頁 主な出品作品の図版と解説、調査団参加者によるエッセイ等を収録

編者 足立元、岡村幸宣、塩原理絵子

編集 平井瑛子(株式会社平凡社)

デザイン 青柳幸永(あをぐみ)

発行者 望月桂調査団

2025年4月5日発行

会期中に丸木美術館で1人1部のみ無料配布(限定2000部、郵送希望等を受け付ける予定はありません)

執筆者:

足立元(二松学舎大学文学部准教授)

植草学(美術ジャーナリスト)

卯城竜太(アーティスト)

大島浩(長野県宝旧山辺学校校舎学芸員)

岡村幸宣(原爆の図丸木美術館学芸員)

小川桃(日本近代文学館)

風間サチコ(アーティスト)

金井直(信州大学人文学部教授)

古屋淳二(アナキズム文献センター運営委員)

塩原理絵子(安曇野市教育委員会)

清水智世(京都文化博物館学芸員)

瀧田浩(二松学舎大学文学部教授)

武井敏(碌山美術館学芸員)

谷口英理(国立アートリサーチセンター主任研究員)

松田修(アーティスト)

村田裕和(北海道教育大学旭川校教授)

山永尚美(東京文化財研究所アソシエイトフェロー)

特別協力:望月透

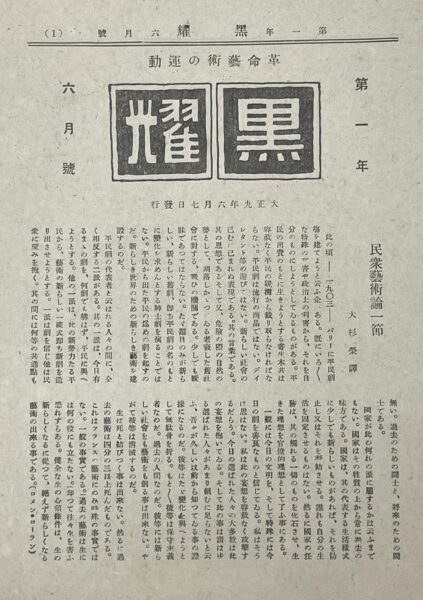

●『黒耀』第1年6月号(創刊号)複製版

1920年6月7日に発行された黒耀会機関誌『黒耀』(1号で終刊)の複製版を会期中限定で展覧会場にて配布

主な内容:

民衆藝術論一節 ロメン・ローラン 大杉榮訳

近代劇発達史 岡本八技太

革命藝術とは何ぞや 丹潔

吾等の社會 平公作

黒耀會の経過

新わからない節 添田唖蝉坊

俺達の文句 望月桂

くさみ 靑衣

自然と人生 日吉春雄

半斤のパンの歌 宮崎安右衛門

圖案社の披露 藤澤龍雄

編輯だより

根源的な危機とラディカリズム 2025年現代美術回顧

—2026年2月21日 図書新聞 福住廉

2025年アート振り返り③:望月桂やヒルマから考える、美術が向き合うべき「大衆」

―2026年2月5日 NiEW

30人が選ぶ2025年の展覧会90:池田佳穂(インディペンデントキュレーター)

—2025年12月16日 美術手帖

レビュー「望月桂 自由を扶くひと」

—2025年7月11日 artscape 松房子

展覧会と共同性──「望月桂 自由を扶くひと」展をきっかけに考える

—2025年7月9日 artscape 矢ヶ﨑結花

フォトレポート 望月桂 自由を扶くひと@原爆の図丸木美術館

—2025年7月5日 ART iT

Katsura Mochizuki’s “Freedom Fighter”

—2025年7月4日 e-flux Criticism Sam Thorne

大正時代を駆け抜けたアート・アクティビスト 望月桂を遠望する

—2025年7月号 芸術新潮

埋もれた作品こそが教えてくれる怖さ 「望月桂 自由を扶くひと」展

—2025年7月号 すばる 保坂建二朗

望月桂の不敬なユーモア──未来派・アナキズム・へちま。中島晴矢評「望月桂 自由を扶くひと」展

—2025年6月27日 美術手帖WEB

「相互扶助」実践した画家 埼玉の丸木美術館 望月桂展 大杉栄らと交友 先駆的な創作

—2025年6月24日 中國新聞 道面雅量

現代アートの起源、「自由」貫いた望月桂の回顧展 埼玉・丸木美術館

—2025年6月1日 朝日新聞 埼玉版 永沼仁(WEB版は5月30日)

美の散策#54 コレクティブの元祖

—2025年6月号 月刊ギャラリー 市原尚士

望月桂 自由を扶くひと

—2025年5月17日 ぴあニュース 水先案内人のおすすめ 白坂由里

埼玉ミュージアム 反骨の芸術家を再発見 「望月桂」展

—2025年5月13日 埼玉新聞 小出菜津子

望月桂 自由を扶くひと

—2025年4月26日 アートテラー・とに~の【ここにしかない美術室】

「望月桂 自由を扶くひと」(原爆の図 丸木美術館)レポート。「日本現代アートの始祖」として卯城竜太や風間サチコらが敬意を寄せる芸術家の生涯とは?

―2025年4月14日 Tokyo Art Beat 永田晶子

権威嫌いふるった絵筆 安曇野市出身の没後50年「知られざる」画家・望月桂 埼玉県の美術館で作品展

―2025年4月1日 信濃毎日新聞 植草学